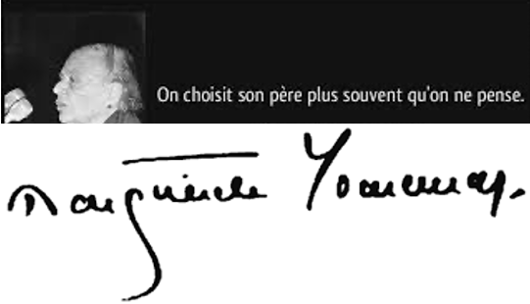

Titre d’une des trois nouvelles écrites entre 1927 et 1930 par Marguerite Yourcenar, et publiées dans le recueil Conte bleu.

Tout le monde savait que Yourcenar avait composé son anagramme d’écrivaine avec son père. Ce que l’on savait moins est qu’ils avaient mis, pour écrire, leurs talents en commun.

Dans un récit ancien, un homme s’avouait, le soir de ses noces, qu’il n’aimait sa petite épousée que pour son côté fleur bleue, pour son ingénuité.

Tout ce que le mariage allait bientôt lui prendre.

La fin du bel amour était donc programmée dès son commencement.

Le père avait autrefois rédigé une première version qu’il avait oubliée dans un tiroir. L’ayant retrouvée par hasard, il avait demandé à sa fille – âgée d’à peine vingt ans – d’en inventer la suite.

D’abord réticente à signer un texte qui n’était pas d’elle, Yourcenar avait fini par chausser les bottes de son père. Elle était si bien entrée dans son manège que c’en était impressionnant. Jeune fille comme l’héroïne, n’ayant pas encore eu d’amant, elle avait saisi le rôle de l’inconstant la nuit de ses noces, et avait su traduire ce nœud d’envies contradictoires (donner à une seule un gage d’allégeance tout en gardant sa liberté de manœuvre).

L’écrivaine en herbe, quoiqu’inexpérimentée, avait peint avec finesse la duplicité du marié.

Pour remplir sa mission, elle était devenue la disciple du père. La jubilation qu’elle avait dû éprouver en s’immisçant dans la peau d’un personnage de fiction, lancé dans une liaison hypocrite et quelque peu perverse, avait dû s’accroître d’un bénéfice inconscient.

Car elle était la grande gagnante des séductions du père dont elle s’était inspirée dans le roman. En décrivant les regrets de ce coureur de jupons face au piège du serment conjugal, elle devenait en vérité la seule référence féminine capable du vrai partage.

Consulter le manuscrit aurait permis de mesurer les ajouts de la fille à la trame initiale. En fait les deux versions se mêlaient au point qu’il était impossible de les séparer : ces deux voix en relais scellaient une union plus forte qu’un contrat de mariage.

Et que dire de l’ingénuité – pour le coup, désarmante – de ce vieil enjôleur, confiant à sa fille ce qui était à la fois sa petitesse et sa grandeur, son talon d’Achille et son privilège de jouisseur ? De se montrer rebelle aux attachements durables, toujours ouvert aux tentations, et cependant gouverné par ce besoin inassouvi de comprendre la vie, qui ne serait comblé par aucune autre femme que sa fille ?

De son côté, en le remaniant, il était évident que la fille avait intellectualisé le personnage, histoire de donner de la hauteur à ses actes, et d’amoindrir sa part de goujaterie.

Au point que l’on pouvait se demander finalement lequel des deux s’était impliqué davantage : la fille se présentait comme une exécutante docile, mais elle semblait tout autant avoir plié le père à sa visée philosophique.

C’est d’ailleurs dans cette influence réciproque que se situait une partie du plaisir.

Et c’est au cœur de ce double jeu qu’elle se glissait, la fille, comme entre des bras à jamais enlaçants. Il était révélateur, à ce sujet, qu’elle ait supprimé la scène du déshabillage où le don juan pourtant blasé prenait le temps d’effeuiller sa captive.

Là, dans l’indifférence du père – qui lui garantissait, à elle, sa victoire achevée de femme et d’écrivaine comme sa suprématie définitive sur toutes les rivales (y compris sur sa mère) –, elle avait substitué sa parole au brouillon paternel ; elle avait transformé l’indécision du héros en un dépassement réfléchi (rendu, de ce fait, honorable), en une clairvoyance souveraine transcendant les bas instincts du masculin, en un modèle de détachement (il fallait oser le mot, malgré l’asservissement du père à ce qui relevait d’une libido insatiable).

Il émergeait royal, doté d’une conscience qui devançait ses semblables, brillant par la méditation la plus fine sur une pulsion continuellement renaissante (qui n’était – comme toujours – qu’un pur gaspillage, une inaptitude à se fixer sexuellement).

Un esprit libre, en quelque sorte.

Elle le métamorphosait en vieux sage qui avait un recul ingénieux sur l’humaine condition. Cette sagesse était l’alibi chargé de recouvrir une instabilité de fond.

Une voile flottant au vent, que la fille venait gonfler de son talent.

Formée à cette école, elle était donc mûre pour mépriser un bonheur ordinaire. Et elle était capable – malgré sa grande jeunesse – d’en surmonter le désespoir, nantie de ce partenariat exemplaire (même si ce n’était peut-être qu’un artifice littéraire), plus gratifiant que les fidélités toujours un peu ringardes.

Sûre d’être différente de la première candidate étendue en posture tremblante, redoutant les aléas de cette nuit de noces.

Grâce au père la fille était, pour son bien, déniaisée de la fable du prince charmant et de toutes les rêveries fâcheuses d’adolescence, prête enfin – aux commandes de sa vie – à affronter l’arène des illusions où parade le taureau du désir, que seul peut maîtriser le matador du style.

Se dessinait alors pour Marie la question d’un sens à se construire.

Comment s’opposer aux tromperies et aux raisonnements faciles – à partir d’une pensée reçue en héritage.

Comment unir ses forces pour accéder à cette plénitude enviable, et fonder une alliance qui soit – plus délicate encore qu’une collaboration réussie – indissoluble et fertile.